細々と続けているUSCMA学習も、マクロ経済学の分野に入りました。USCMA/USCPAにおいては概況のみ触れる形の、マクロ経済学。講義も1回のみで終わるシンプルな構造で、ケインズ理論の導入部だけを学ぶスタイルです。

ケインズ理論は需要ファースト

ケインズ理論を乱暴に要約すると、以下のような内容となります。

・お金を使う、回す(需要を増やす)ことでGDPが増え、失業率が減る

・需要の増大こそが、その国を発展させる大きな武器である

とにかく需要を増やすことこそ、経済発展の源であるという考え方ですね。これには賛否両論あり、今に至るまで経済学領域では多くの議論がなされています。

AD Curveという考え方

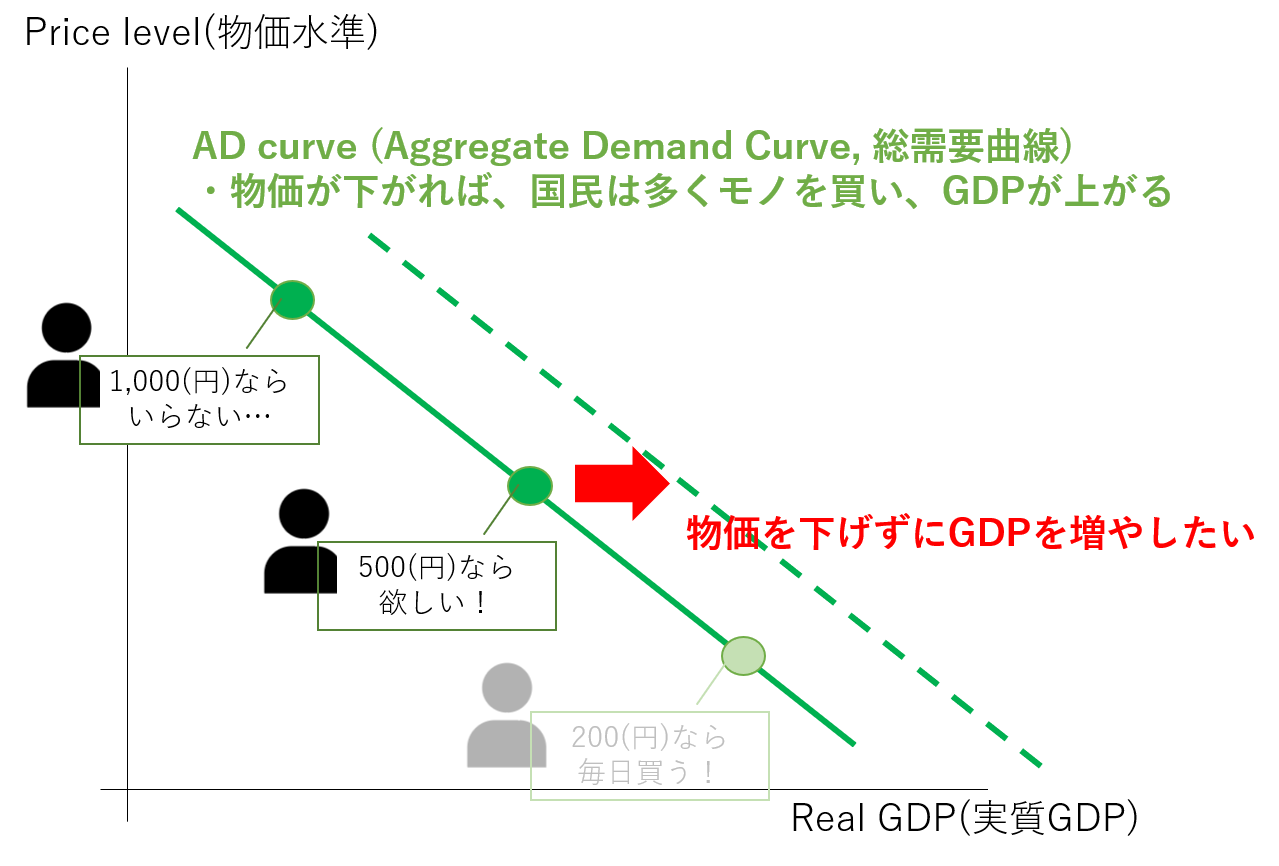

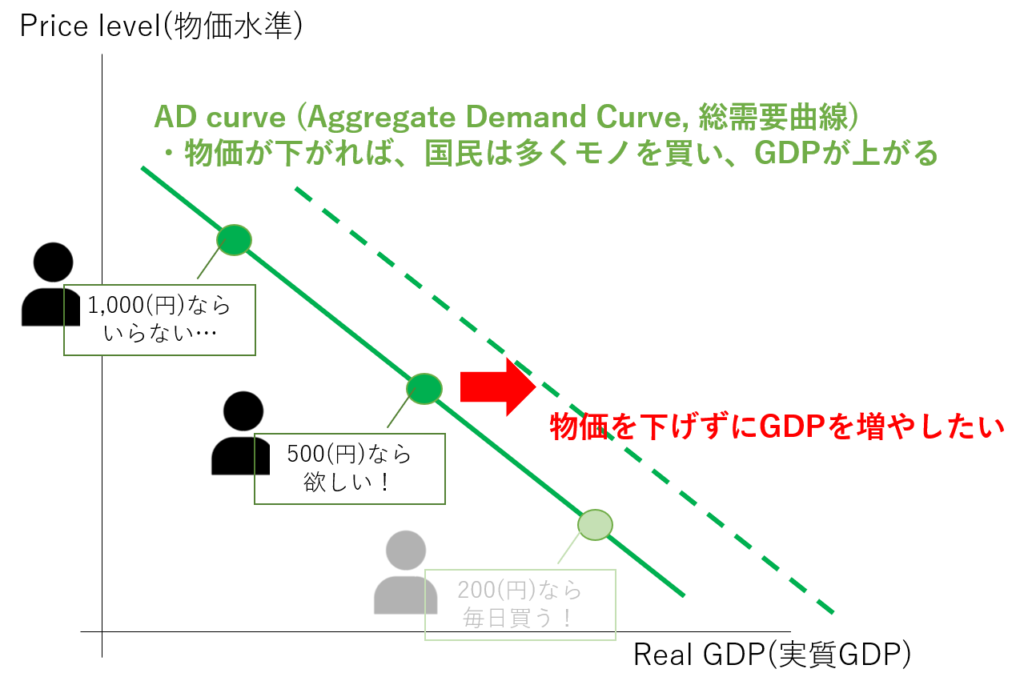

この理論の説明には、AD Curve(Aggregate Demand Curve, 総需要曲線)が用いられます。平たく言うと、「Price level(物価)が下がれば、国民は多くモノを買い、GDPが上がる」ということです。

たとえば、1個1,000円のサンドイッチを販売しても誰も買わなかったとします。しかしこのサンドイッチが、1個500円になれば、購入してくれる人は増えるでしょう。

一方、これをやりすぎると、物価の下落=デフレを招いてしまいます。従って、「Price Levelを下げずに、AD curveを右に動かす」ことが必要です。その方法はいくつかあります。

方法1 C(家計)・I(企業投資)を増やす

・Increase in real wealth

・Fiscal policy (政府の財政政策:減税・公共事業実施など)

・Fiscal expansion (拡張財政)、Fiscal contraction (緊縮財政)

・Monetary policy (金融政策:金利下げ)

方法2 NX(純輸出)を増やす

・Monetary policy (金融政策:金利下げ⇒外国製品が割高 となり、Importが減る)

・Depreciated currencies (その他 ドル安を引き起こすもの)

方法3 Confidence about the future economic outlook (国民が、国の明るい将来を信じる)

方法1・2は、2020年のコロナ影響を受け、各国がまさに取り組んでいる経済政策ではないでしょうか?外出自粛等で需要が縮小している中で、「物価を下げずに需要を維持する」ため、様々な財政政策が発表・施行されています。

そして方法3は、2020年の今聞くと重みがある言葉です。